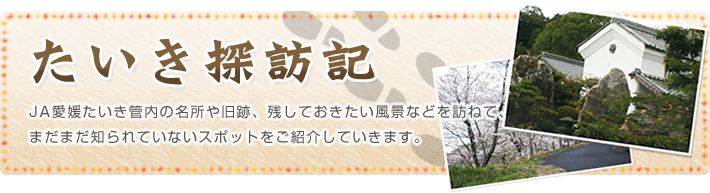

大洲赤煉瓦館を訪ねて

伊予の小京都と呼ばれる大洲市のシンボルと言っても過言ではないおおず赤煉瓦館。休日になると、県内外から多くの観光客が訪れています。

赤レンガ館が建設されたのは、明治34年。養蚕・製糸業が盛んになり、金融機関の整備が必要とされ、大洲商業銀行の本館事務所として誕生しました。当時は繭を抵当として融資をすることが多く、繭を保管するための倉庫が併設されました。赤レンガ構造建築の設計者は不明とされていますが、当時としては優れたデザインで画期的なものだったそうです。大洲商業銀行としては大正11年にその役目を終え、大洲町警察署庁舎、大洲商工会事務所として転用され、昭和39年に大洲市所有となります。その後整備し、平成3年、おおず赤煉瓦館として再生し、風格ある外観からレトロな雰囲気を感じることができ、周辺一帯の昔懐かしい町並みに一味プラスされたかのような存在感を示しています。

煉瓦には「長手」という長い煉瓦と「小口」という短い煉瓦があります。赤煉瓦館の壁面を見てみると、上部は長手の段と小口の段が交互に積まれており(イギリス積み)、下部は長手と小口の煉瓦を交互に並べた段が積まれています(フランス積み)。家族で訪れた際の、豆知識として披露してみてはいかがでしょうか。

おおず赤煉瓦館周辺には、まちの駅「あさもや」、おはなはん通り、ポコペン横丁等があり、一帯を観光できる地域となっています。家族で、明治時代の空気を感じに行ってみてください。

明治34年に大洲商業銀行として建設

足元にも注意していると