大洲少彦名神社を訪ねて

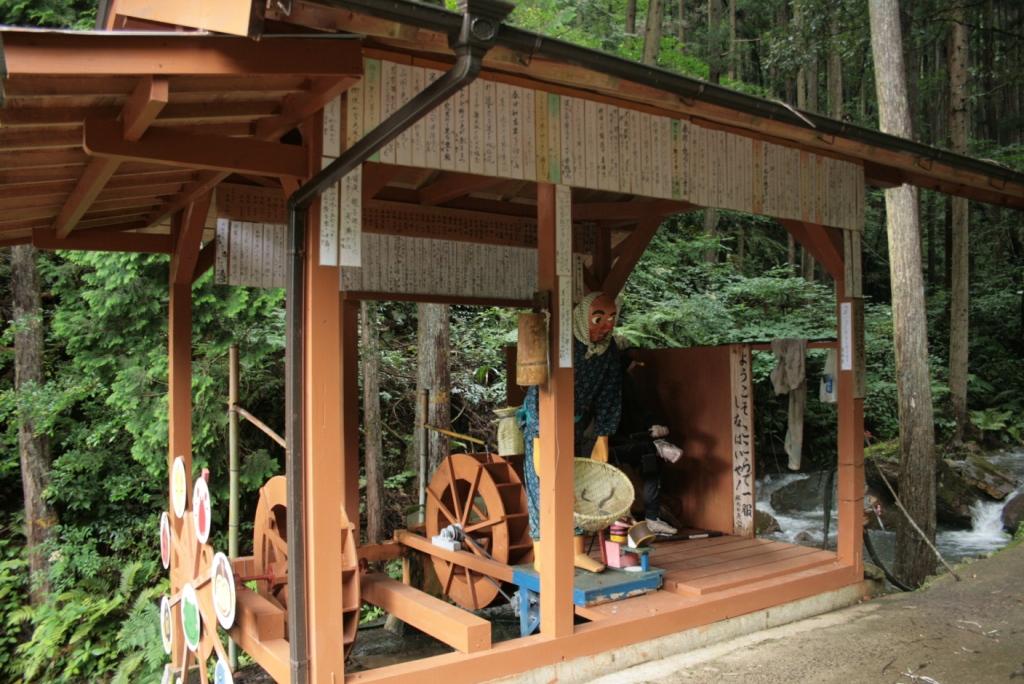

今回は菅田地区にある大洲少彦名神社を訪れました。道路沿いに見える鳥居をくぐると、紅葉した木々に囲まれ真っ直ぐにのびる参道は、色づいた落葉が敷き詰められていてとても綺麗です。続く石段をしばらく登ると、少彦名神社の拝殿が見えてきます。右手には絵馬が並び、正面には参拝に来られた方が俳句や短歌などを投函する投稿箱も置かれていました。

少彦名の命は、以前に探訪記で壺神神社を紹介した時に触れましたが、医薬の神様として知られており、愛媛では大国主の命と共に道後温泉を発見した後、大洲の地にたどり着いたとされています。そして、ここには少彦名の命溺死伝説が残っています。一寸法師のモデルともいわれている少彦名の命は、身体がとても小さい神様とされています。大国主の命と共に大洲を訪れ肱川を渡ろうとした際、少彦名の命は深みにはまり溺れてしまいました。この土地の人々が亡骸を見つけ、丁重に葬り御陵を設けてお祭りしたのが、大洲少彦名神社であるといわれています。少彦名の命の伝説は様々あり、命の神体を祀るところは全国に数多くありますが、終焉の地を祀るところは珍しいそうです。

医業・薬業・農業・建設業などの守護神とされており、大洲少彦名神社では春と秋には大祭が開かれています。

参道

少彦名神社拝殿