河辺地区を訪ねて

今回は、河辺川に架かる屋根付き橋「浪漫八橋」の三嶋橋とふれあい橋。そしてその周辺を訪ねてみました。

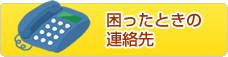

河辺支所より県道55号線を北上していくと、以前の探訪記でも紹介したことのある龍王橋がみえてきます。龍王橋を過ぎてすぐに、ふれあい橋が見えてきます。ふれあい橋は河辺ふるさと公園のシンボル施設として架設したもので「浪漫八橋」の中では一番新しく平成4年にできた、高欄など上部分は総ヒノキ造りの立派な橋です。主観ではありますが、「浪漫八橋」の中では一番美しい橋ではないかと思っております。

次にふれあい橋を北上していくと右手側に三嶋橋が見えてきます。三嶋橋は大正12年に架設。橋に屋根をつけたのは、三嶋神社の神様への信仰心をあらわすためといわれています。対岸の山を車で登り三嶋神社へいってみると、境内には県指定の天然記念物である大きなシラカシの木が。でも、このシラカシより大きな木がある神社もあるそうで機会があれば是非今度行ってみたいとおもいました。

もう一か所、興味があった夜明けの道記念碑にも行ってみました。三嶋橋をさらに北上していくと、細い路上の右側に大きな石碑がでてきます。近代日本の夜明けに高遠な志をいだいて奔走し、土佐藩を脱藩した際に通ったとされる約15キロある河辺地区の山道を文化的遺産として保存し、龍馬の偉業をしのぶために建立した石碑です。

最近は歴史好きの女性を歴女(レキジョ)と呼んだりする歴史ブームや、大河ドラマ「龍馬伝」の影響もあり、坂本龍馬に注目が注がれています。

河辺地区にはふるさと公園の近くに龍馬脱藩の日記念館もあり、小さい資料館ではありますが、詳しく龍馬脱藩時のルートを知ること等ができますので、(入場料無料・係員はいないので電気等はセルフ式)まだ訪れたことのない方は是非一度訪れてみてはいかがでしょうか。

ふれあい橋

夜明けの道記念碑